更新日 2024年10月14日

麻雀の役とは“美しい並び”です。ある一定の、秩序のある形が役となります。

その全てを覚えるのはなかなか容易ではなく、ハードルに感じる初心者の方も多いと思います。

しかし一つの役から、「それが役なら逆にこんな感じでも役になるのでは?」と上手く連想して他の役につなげることで、非常に効率よく覚えることが出来ます。そしてそれにはまず、麻雀における秩序の法則、つまり何が美しいされるのか?という言わば”麻雀における美的感覚”をつかむ必要があります。

大別すると、それらは以下の4つのパターンで説明できます。

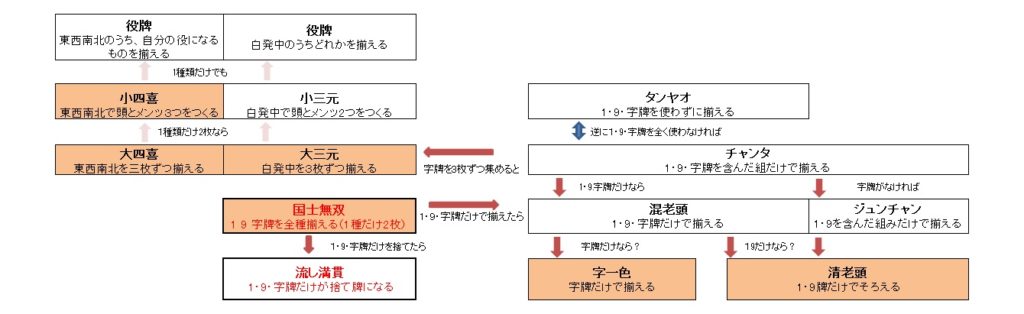

1 19字牌は美しい

2 数字の並びが美しい

3 色の並びが美しい

4 アガリ方が美しい

上記の4つのパターンとそれを代表する基本的な役を覚え、それらに紐づけながら他の役を覚えていくのが良いでしょう。

*まずプレイするだけなら”役の名前”と”翻数(点数計算)”を覚えるのは後回しにしてもかまいません。とにかく”カタチ”をまず覚えていくのが良いでしょう。

1・9・字牌は美しい

麻雀の世界では1・9・字牌は特殊な牌です。これらの牌は”幺九牌(ヤオチューハイ)”とも呼ばれます。

そしてこれら1・9・字牌を使ったパターンの代表的な役が”国士無双”です。

麻雀をプレイしたことが無くても聞き覚えはあると思いますが、国士無双は次のような形をしています。

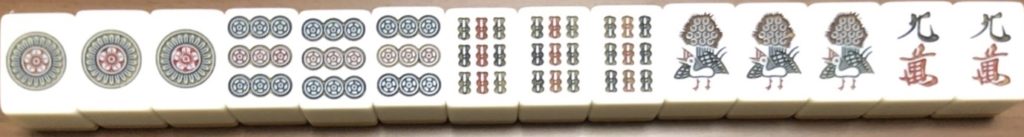

<国士無双>

国士無双は、1・9・字牌を全13種類揃える役です。麻雀は通常3×4+2=14の形で役が完成しますが、この役は数少ない例外形で全13種類のうち、12種類を1枚ずつ、1種類を2枚揃えることで成立します。

この国士無双に使われる牌は麻雀において”特殊な牌”である、とまず覚えるのもいいかもしれません。そして国士無双に使われる牌は特殊なのだから、それらの牌だけで通常通り3×4+2=14の形で作っても役になるのでは?とも想像できるのではないでしょうか?

実際、国士無双に使う牌だけで通常通りの形で揃えた場合、”混老頭(ホンロウトウ)”という役になります。

混老頭・・・ 実質4翻以上(*) 1・9・字牌だけでメンツとアタマを作る役。

(*混老頭自体は2翻ですが、出来る時は他の役も同時に出来るので実質4翻以上になります)

混老頭からもう少し条件をゆるくしても役になります。1・9・字牌だけでつくるのは無理でも、全てのメンツ・アタマに1・9・字牌を少なくとも1枚ずつ以上使う事でも”チャンタ”という役になります。

チャンタ・・・1~2翻 1・9・字牌を含む組み合わせだけでメンツとアタマを作る役。

またチャンタにはさらに上位の役があり、字牌を含まず1・9牌を含む組み合わせだけでメンツとアタマを作る役があり、ジュンチャンタといいます

ジュンチャンタ・・・2~3翻 1・9牌を含む組み合わせだけでメンツとアタマを作る役。

また混老頭・ジュンチャンタの上位の役として、1・9牌だけでメンツとアタマを作る役があります。ここまでいくと清老頭(チンロウトウ)という役満になります。

清老頭・・役満 1・9牌だけでメンツとアタマを作る役。

一方、字牌だけでメンツとアタマを作る役もあり、これも字一色(ツーイーソウ)という役満になります。

字一色・・役満 字牌だけでメンツとアタマを作る役。

そして”全てのメンツとアタマに1・9・字牌を絡めることで役になる”のとは逆に、1・9・字牌を全く使わない場合でも、”タンヤオ”という役になります。

タンヤオ・・・1翻 1・9・字牌を全く使わずにメンツとアタマを作る役。

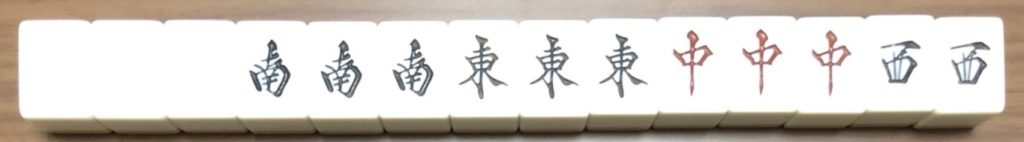

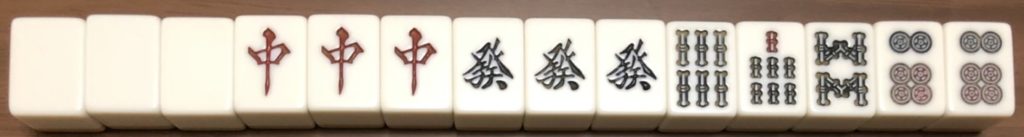

ところで字牌には「東南西北」と「白發中」の2シリーズがあります。こららのうち、各シリーズを全て揃えると何かおこりそうな気がしますよね笑。それぞれ全種類でメンツを作ると役満になります。

大四喜(ダイスーシー)・・・役満 東・南・西・北で刻子の4メンツを作る(頭は自由)

大三元(ダイサンゲン)・・・役満 白・發・中で刻子の3メンツを作る(頭ともう1メンツは自由)

これらのうち、1種類だけ2枚、つまり1種類をアタマにして残りを刻子でメンツを作った場合も役になります。この場合、難易度の違いから4種類の「東西南北」シリーズは役満になりますが、3種類の「白發中」シリーズは役満にはなりません。

小四喜・・・役満 東・南・西・北で刻子の3メンツとアタマを作る(もう1メンツは自由)

小三元・・・実質4翻 白・發・中で刻子の2メンツとアタマを作る(もう2メンツは自由)

そしてこれらのシリーズは、それを用いて刻子1メンツを作るだけでも役になります。それが役牌という役です。しかし、白・發・中は常に役になりますが、東・南・西・北は常に役牌になるわけではなく、場風と同じか自風と同じ牌しか役牌にはなりません。

役牌・・・1翻 「白發中」もしくは「東南西北」の中で場風か自風と同じもので刻子を1メンツつくる。

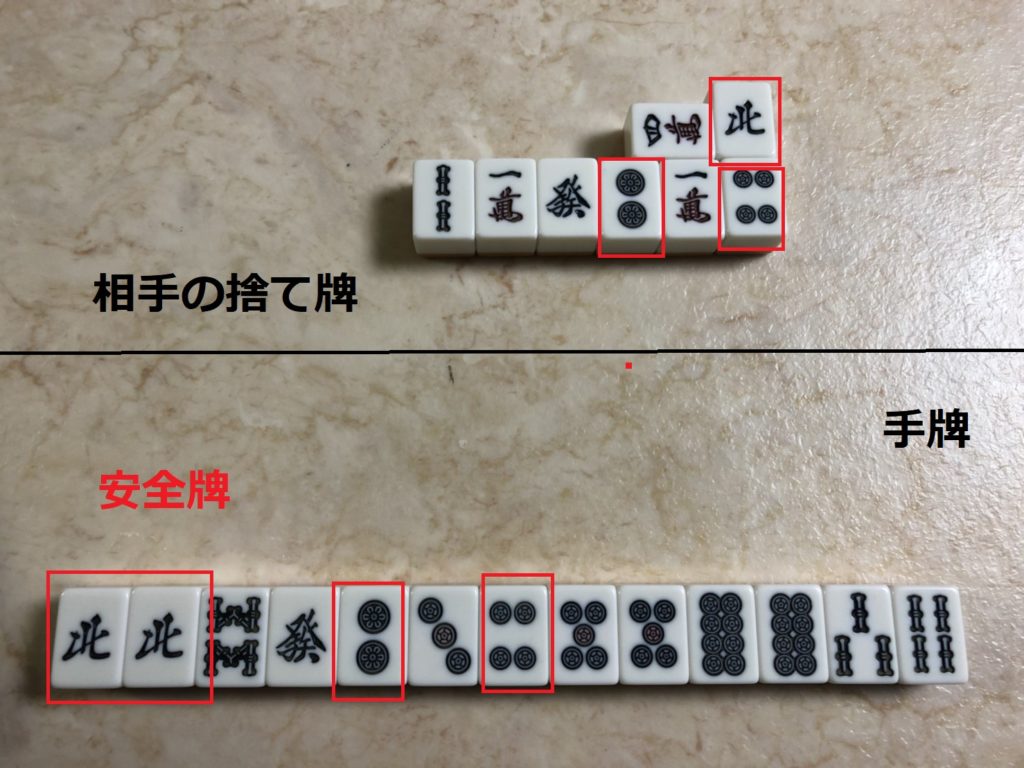

最後に、1・9・字牌に関しては国士無双以外にもう一つ例外形の役があります。それは、手牌ではなく捨て牌で役として成立する”流し満貫”です。(競技ルール・公式ルールでは存在しませんが採用されている事の多いルールです。)

流し満貫・・・満貫 流局した時に1・9・字牌だけが捨て牌になっている。かつ自分の捨て牌に対して一度も鳴かれていない。

【連想MAP:1・9・字牌】

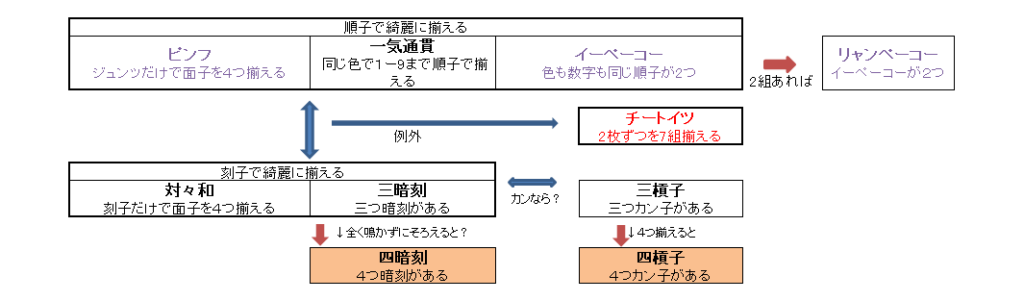

数字の並びが美しい

数字(メンツ)の法則的な並びも基準の1つです。

メンツには順子と刻子の2種類がありますが、順子を綺麗に並べる、もしくは刻子を綺麗に並べることで役が出来ます。

代表的な役が、刻子だけで全て揃える対々和(トイトイホー)です。

対々和・・・2翻 4つのメンツ全てを刻子だけで揃える役

そして、この対々和を全く鳴かずに揃えると四暗刻(スーアンコー)という役満になります。

四暗刻・・・役満 全く鳴かずに4メンツ全てを刻子だけで揃える

全く鳴かずに4メンツの刻子を集めるのは役満なだけあって難易度が高く、不完全ではあるものの3つまで刻子を鳴かずに揃えるだけでも三暗刻(サンアンコー)という役になります。

三暗刻・・・2翻 鳴かずに刻子の3メンツで揃える(他のメンツで鳴くのはOK)

ちなみに刻子に似た4枚組の槓子(カンツ:カンで出来るメンツ)では、鳴かずに揃える刻子と槓子は同等の扱いとしてカン3つで三槓子(サンカンツ)、カン4つでスーカンツという役満になります。

3槓子・・・2翻 4つのメンツのうち3つを槓子で揃える役

四槓子・・・役満 4つのメンツ全てを槓子だけで揃える役

一方、刻子だけでも役になるなら逆に順子だけで揃えても役になるのでは?とも想像出来ると思います。それにあたる役が平和(ピンフ)なのですが、順子で揃えるのは刻子で揃えるよりも遥かに簡単なため、ただ単に揃えるだけでは役としては認められません。

平和・・・1翻 4つのメンツ全てを順子だけで揃える役。しかし鳴いていないことと、両面待ちであること、頭が3枚揃うと役になる役牌ではないことが条件。

また順子の揃え方としては、123・456・789と1から9まで全部揃えるのも役になりそうだと考えるのも当然発想されるでしょう。この役が”一気通貫”です。

一気通貫・・・1~2翻 同じ色の(123 456 789)で3組の順子を揃えることで成立する役。

他にも、同じ順子の組み合わせを2つ揃えるのも順子の揃え方のパターンとして考えられます。これが一盃口(イーペーコー)です。ただし、これも難易度は低いため条件付です。

一盃口・・・1翻 メンツに同じ順子の組み合わせを2つある。ただし鳴いていないことと、ロン牌が一盃口の対象となる組み合わせに含まれないことが条件。

ちなみにイーペーコーが2つ出来ると二盃口(リャンペーコー)になります。

二盃口・・・3翻 一盃口が二つで来ていること。

また順子とも刻子とも全く違い4×3+2=14の形ですらありませんが、数字の並びが美しいために例外的に認められている役が1つだけあります。その役が七対子(チートイツ)で、2×7=14で同じ牌2枚を7組で揃える特殊形です。

七対子・・・2翻 同じ牌を2枚ずつ計7組で14枚を揃える。

*一盃口~七対子~二盃口は共存しない

よくあるのですが、七対子の画像の様に44・55・66と一盃口が成立していても、七対子では2×7の組み合わせとしてみなされるため、456×2のイーペーコーは追加で付きません。なお二盃口は構成牌を見ると分かる様に七対子ともみなせますが、二盃口の場合は3×4+2の組み合わせとみなし、七対子は追加でつきません。

【連想マップ:数字】

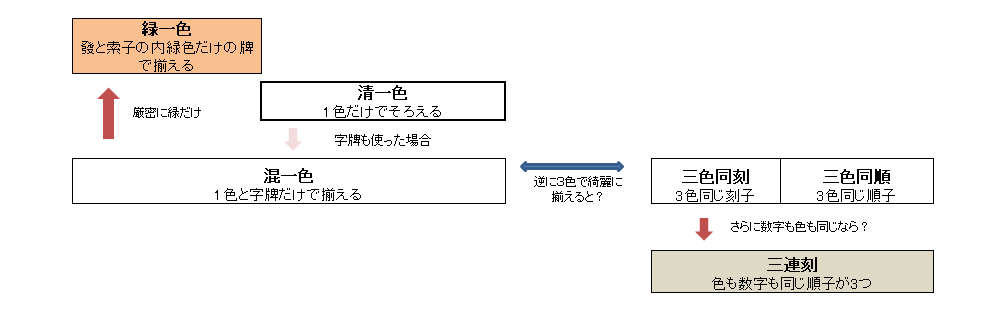

色が美しい

色の統一感やバランスも基準の1つです。

統一感の美しいパターンの役の代表的な例が1色の牌だけで3×4+2の形を揃える”清一色(チンイーソー)”です。

清一色 5~6翻 萬子・索子・筒子のうちどれか1種のみで形をつくる

この清一色は中々難しいのですが、完全な一色には出来なかったけれど他の色の牌は使わず、字牌と1種類のみでもある程度の統一感はあります。この役が混一色(ホンイーソー)です。

混一色・・・2翻 字牌+一色の牌のみで成立させる役

ちなみに色だけに拘り、本当に緑色の牌だけを集める事でも、役になります。これは緑一色(リューイーソー)と言われる役満です。

緑一色・・・役満 緑色の牌(發か索子の2・3・4・6・8)のみで成立させる役

逆に3色全部できれいにコーディネートしても役になるのでは?とも想像できます。その様な役も存在し、同じ数字の刻子を3色揃えたら”三色同刻”、同じ数字の順子を3色そろえたら”三色同順”です。

3色同刻・・・2翻 同じ数字の刻子を3色そろえる役

3色同順・・・1~2翻 同じ数字の順子を3色そろえる役

【連想マップ:色】

アガリ方が美しい

4つ目のパターンは、最終的に完成した結果ではなく”どの様にして完成形もっていったのか?”という過程が評価される美しさです。

代表的な役がリーチです。

・リーチ 1翻 全く鳴かずにテンパイし、1,000点を場に払ってリーチ宣言をしてアガる。リーチ宣言以降は手替えが出来なくなる。

”リーチ”はイメージ的には、正々堂々と勝負して勝つ、武士道の美しさの様なものでしょうか。まずは自分の引きだけでテンパイまで揃えた上で、”俺はテンパイしている!かかってこい!(リーチ)”と宣言し、その上で勝ったら1翻と裏ドラのボーナスが貰えるといったイメージです。

また最後まで、テンパイまでだけでなく自分まで自分の引きだけで揃えた場合はメンゼンツモという役にもなります。

・メンゼンツモ 1翻 全く鳴いていない状態でツモする

他のこの系統の役は上述の”リーチ”と”メンゼンツモ”だけ覚えておけば殆ど事足りますが、稀に運がいいと以下の様な役が出来る時もあります。

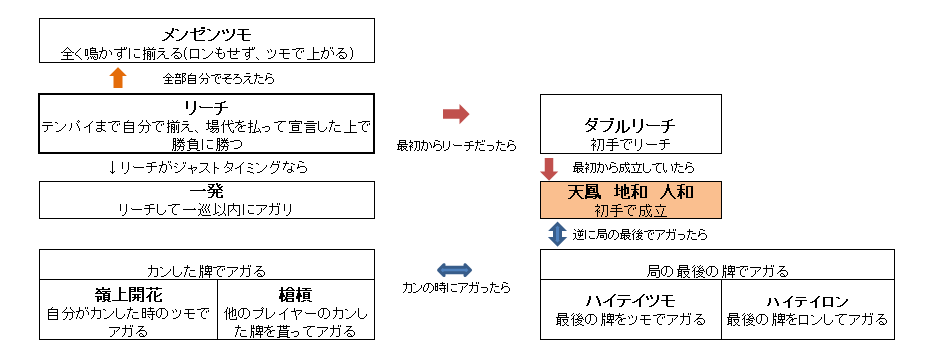

運がいいと一手目からリーチが出来る状態の時があります。この一手目でリーチをした場合は、ダブルリーチという役になります。

・ダブルリーチ 2翻 1巡目でのリーチ

また1手目で既に3×4+2の完成形になっていることもあり、この場合は役満となります。(親が1手目でアガるのが天鳳(テンホー)、子が1手目でツモでアガるのが地和(チーホー)、1手目でロンでアガるのが人和(レンホー)です)

一方最初の牌でアガると役になるのであれば、最後の牌でアガる場合も役になるような気がするのではないでしょうか?最後の1牌は海底(ハイテイ)と呼ばれ、最後の1牌をツモしてアガるとハイテイツモ、最後に出てくる捨て牌をロンしてアガるとハイテイロンという役になります。

その他、特殊な牌の引き方としてカンがあります。カンをすると王牌から牌を引くことが出来、この牌を引いた時にアガると”嶺上開花(リンシャンカイホウ)”という役になります。また他プレイヤーが”カン”した牌は”ロン”する事が出来、そんな”狙い撃ち”のような芸当が出来た場合”槍槓(チャンカン)”という役になります。

【連想マップ:アガり方】

以上いかがでしょうか。多少強引?な点もありますが、人間の記憶は何かに紐づけて覚えた方が記憶に残りやすいものです。この手法はメモリーツリーという暗記方法でよく受験勉強等でも使われるものです。

また気づいた方も多いかもしれませんがこの記憶法にはもう1つメリットがあり、“もっと簡単に“や逆に“もっと難しく”と連想してつなげておくことで、役の点数の相対的な関係も自然と覚えられるので、後々点数計算を覚える際にも覚えやすくなります。

もちろん、これだけでは不十分で鳴いても役が成立するのか否か、それでどれくらい点数が変わるのか?といった内容なども最終的には覚える必要はあります。

まず麻雀の役を網羅的に把握しておきたい!という方にはこの連想MAPはオススメなので是非活用してみてください。